Ich möchte leben, und ich möchte kämpfen

Ich bin in einem Dorf im Gebiet von Rjasan, im Kreis Tuma [1], in eine Bauernfamilie hineingeboren worden. Mein Vater, Maxim Petrowitsch, – er hatte 7 Klassen Schuldbildung und war ein recht gebildeter Mensch – betrieb zunächst eine Schmiede. Nach der Revolution jedoch wurde seine Schmiede Teil einer Kolchose und mein Vater wurde ihr Angestellter. Meine Mutter Irina Nesterowna stammte aus dem Gebiet von Wladimir. Ihr Dorf befand sich an der Grenze zum Rjasaner Gebiet, etwa 15 km durch den Wald hindurch. Meine Mutter konnte weder lesen noch schreiben. Sie hat in der Kolchose gearbeitet.

Meine Eltern haben geheiratet, und meine Mutter hat viele Kinder geboren, von denen jedoch nur drei am Leben geblieben sind. Als ich in die Schule kam, habe ich gelernt für meine Mutter zu unterschreiben. Ich habe sieben Klassen mit Erfolg abgeschlossen. Eine achte Klasse gab es bei uns nicht. Weiterlernen das ging nirgends, obwohl ich sehr gerne noch zur Schule gegangen wäre. So habe ich ein Jahr ohne eine besondere Beschäftigung verbracht und mich in der Kolchose nützlich gemacht. 1939 hat man in unserem Dorfklub einen Zirkel organisiert, wo ich etwas über Luftverteidigung und Schutz vor chemischen Waffen gelernt habe. Wir Jungs haben in Gräben das Schießen mit kleinkalibrigen Gewehren gelernt, die Norm erfüllen können und dafür ein Abzeichen bekommen.

1940 sind Leute aus Moskau in unsere Gegend gekommen, um uns Jungs für eine Fachschule dort anzuwerben. In den 30-iger Jahren war es üblich, dass Fabriken in werkseigenen Schulen, wie eine Art Berufsausbildung, Schlosser, Dreher und andere Facharbeiter angelernt haben. Später erst sind die Berufsschulen entstanden. Ich geriet in die 22. Berufsschule, die sich in der Großen Georgischen Straße, neben dem Weißrussischen Bahnhof befand. Drei meiner besonders findigen Kammeraden sind sofort an die Front gestürmt, wurden aber jedes Mal sofort zurückgeschickt. Sie hatten es immer nur bis nach Moschaisk oder Wjasma geschafft, wurden dort aber aufgegriffen und nach Moskau zurücktransportiert. Deshalb haben wir uns entschlossen, einen Brief an K.E. Woroschilow zu schrieben, dass wir kämpfen wollen. Wir bekamen in etwa eine solche Antwort: „Wenn es nötig ist, dann werden wir euch einberufen. Arbeitet zunächst erst einmal weiter. In der Berufsschule seid ihr in halbmilitärischer Bereitschaft“.

So wurden wir Jungs aus dem Dorf in die Fabrik gesteckt. Dort lernte ich den Beruf eines Schmieds. Als ob man dort wusste, dass es in meiner Familie Schmiede gegeben hatte. Die Berufsschule sollten wir eigentlich zwei Jahre besuchen, doch schon nach sechs Monaten wurden wir in Lohngruppen eingestuft – wer gut war, bekam die Stufe 4, wer schlechter war, die Stufe 3 – und in verschiedene Fabriken geschickt. Ich bin in eine Panzerreparaturwerkstatt gekommen. Wir wurden in einem Wohnheim untergebracht, man hat uns Arbeitskleidung ausgehändigt und ebenso einen Mantel und Schuhe. Wir hatten gerade mit dem Arbeiten begonnen, da flog die deutsche Luftwaffe einen Angriff. Die Werkhalle wurde von einer Brandbombe getroffen, das Dach ging in Flammen auf und stürzte auf die Halle nieder. Ich wurde daraufhin in eine andere Werkhalle eingeteilt, auf eine andere Stelle, wo ich zum Elektromonteur ausgebildet wurde. Die Montage von Elektroleitungen im Inneren eines Panzers ist praktisch das Gleiche wie in einem Auto: das Fahrlicht, die Beleuchtung, die Batterien. Wir haben meistens Panzer repariert, neue mussten wir nicht montieren. Ich habe meine Aufgabe schnell zu meistern gelernt und konnte so bald selbständig arbeiten. Später wurde unsere Fabrik aus Moskau in den Ural evakuiert. Auf dem Wege – wir waren etwa bis nach Rjasan gelangt — meinte plötzlich einer meiner Kameraden: „Wieso fahren wir hier eigentlich in den Ural? Lasst uns doch nach Hause gehen!“ Und so entschieden wir uns, den Zug zu verlassen und haben uns nach Hause aufgemacht. Solange die Dampflokomotive noch stand, sind wir auf die gegenüberliegenden Gleise gekrochen und wieder zurück gefahren. Als ich zu Hause ankam, habe ich eine Stelle in einer den Bedingungen des Krieges bereits angepassten Feuerwehr auf dem Bahnhof von Tuma, an der Eisenbahnlinie nach Gorki gefunden. Das war Ende 1941.

Mein älterer Bruder Iwan wurde zur gleiche Zeit, Ende 1941, zur Armee einberufen. Ich weiß, dass er in der Nähe von Gorki ein wenig angelernt und dann an die Front geschickt wurde. Anfang 1942 bekamen wir dann die Nachricht, dass er bei Leningrad gefallen ist. Einzelheiten seines Todes weiß ich nicht.

Endlich kam im Dezember 1942 auch für mich der Einberufungsbefehl zu uns ins Haus geflattert. Ich sollte mich zunächst beim Kommandochef meiner Feuerwehr melden. Der hatte meine Anfrage bereits an das Wehrkreiskommando geschickt, und so begab ich mich sofort zum Wehrkreiskommando. Ich habe meiner Mutter nur gesagt: „Gehe zu meiner Arbeitsstelle und lass dir den Lohn von mir auszahlen!“

Und so geriet ich an die Front. Zunächst jedoch ging es für mich an die Kommandofachschule von Orenburg [2], wo ich zu einem Kommandeur einer Maschinengewehreinheit ausgebildet worden bin. Ich erinnere mich noch, wie wir die ganze Zeit immer etwas essen wollten. Wir wurden stark gescheucht. Die Belastung war erheblich.

Es begann die Schlacht am Kursker Bogen. Bei uns an der Offiziersschule war die Hälfte der Jungs noch ohne Dienstgrad. Viele haben sich als einfache Soldaten im Juli 1943 an die Front schicken lassen. Der Kommandeur unserer Einrichtung hat all jene, die schlechter waren bei der Ausbildung, sofort an die Front geschickt, die, die besser waren, hat er versucht, an der Schule zu belassen, damit sie ihre Ausbildung weiter fortsetzten und so den Offiziersrang zugesprochen bekommen können. So sollte auch ich an der Schule bleiben, denn ich hatte keine schlechten Leistungen gezeigt. Doch ich wollte kämpfen. Als die Offiziersschüler für die Front zusammengestellt wurden, mussten alle vor eine Kommission, wo sie gefragt wurden, ob sie an die Front geschickt oder lieber in der Offiziersschule belassen werden wollen. Ich wollte immer an die Front, und hier nun wurde mir meine Wunsch erfüllt.

Wir wurden in einen Wald in der Nähe von Tula gebracht, etwa 1,5 km von der Frontlinie entfernt. Gegen Abend kam ein Offizier zu uns und meinte, dass Leute mit Maschinenpistolen und Maschinengewehren gebraucht werden. Ich ging als Panzergranatwerfer durch. Warum aber als Panzergranatwerfer und nicht als Maschinengewehrschütze? In der Offiziersschule wurden wir am Maschinengewehr geschult. Es ist schwer, es wiegt 70 kg. Ein Maschinengewehr auseinanderzunehmen dauert drei Stunden und im Feld braucht man drei Mann, um es zu tragen. Während der Schulungen im Wald haben wir es schleppen müssen und es deshalb wegen seines Gewichts gehasst. Deshalb haben alle, die mit Maschinengewehren Erfahrungen hatten, eiligst versucht, sich als Maschinenpistolenschütze einzuschreiben. Ich kam zu spät, deshalb bekam ich die Panzergranaten. Es gibt zwei Sorten von Waffen dieser Art. Die eine wiegt 16 kg, die andere 20 kg. Um sie einsetzten zu können, braucht man mindestens zwei Soldaten. Wenn man die Stellung wechselt, trägt einer die Waffe und der zweite 2-3 Kisten Munition.

Ich habe als einfacher Soldat ganz unmittelbar an den Kämpfen am Kursker Bogen teilgenommen. Das Wissen, was ich an der Berufsschule erworben hatte, war mir von Nutzen. Wir waren stets sehr bedacht, uns auf einen Feuerwechsel einzulassen. Wenn der Kampf tobt, dann neigt man zur Panik. Wir jedoch sind in unseren Schützengräben geblieben und haben abgewartet. Mit einer Patrone von 4,5mm im Durchmesser ist es natürlich sinnlos einem Panzer von vorne entgegenzutreten, auch wenn es nur ein mittelmäßiger Panzer ist. Wir haben ihn von der Seite beschossen oder auf die Ketten gezielt. Unter den Ketten nämlich war die Stahlpanzerung bei den Deutschen, so wie bei unseren Panzern, dünner. Bei den Kämpfen habe ich ganz persönlich zwei Panzer in Brand gesteckt, wofür ich mit der Medaille „Für Heldenmut“ ausgezeichnet wurde, obgleich keine Medaillen vorrätig waren. Ich habe nur ein Dokument bekommen, dass bestätigt hat, dass ich das Recht habe, eine solche Medaille ausgehändigt zu bekommen. Wenn wir beschossen worden und die Schützengräben bombardiert wurden, war es schrecklich. Dann machten wir uns ganz klein. Die älteren Soldaten, die, die schon verheiratet waren, fühlten sich noch furchtbarer, denn sie hatten Frau und Kinder zu Hause zurückgelassen. Wir haben das alles anders erlebt. Wir waren jung. „Für Stalin!“ hat bei uns niemand geschrien. „Hurra!“ – das ja. Dieser Ruf saugt alle Aufregung und Ängste in sich auf, wenn man zum Angriff stürmt.

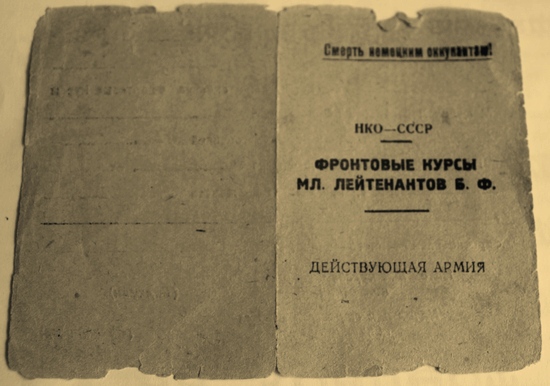

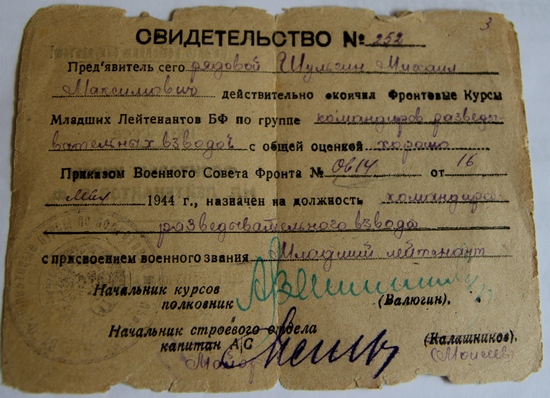

Als unsere Armee in die Offensive ging, hat sich unser Zug in Richtung Brjansk und Gomel aufgemacht, um diese Städte zu befreien. Bei Gomel wurde ich durch einen Splitter einer großkalibrigen Granate außer Gefecht gesetzt. Ich hatte eine schwere Gehirnerschütterung und deshalb auch Probleme mit der Sprache. Man hat mich in ein Sanitätsbataillon drei Kilometer hinter die Frontlinie gebracht, wo ich wieder zu mir kommen und mich ausruhen sollte. Nach meiner Genesung dort wurde ich mit allen anderen dem 142. Ersatzheer zugeordnet. Im Dezember 1943 hat man mich dann in ein Lehrbataillon eingegliedert, wo jüngere Kommandeure ausgebildet wurden. Nach einigen Tagen der Schulung musste das gesamte Bataillon auf dem Appellplatz antreten und dort ertönte dann: „Wer an Offiziersschulen studiert, bitte vortreten“. Insgesamt waren wir 15 Mann. Wir wurden in ein Fahrzeug gesetzt und in die Stadt Gorodnja (im Gebiet von Tschernihiw) gebracht, um dort Kurse für Unterleutnante zu durchlaufen. Bis Mai 1944 bin ich dort zum Kommandeur der Aufklärung ausgebildet worden. Nachdem man mir den Rang eines Unterleutnants zugesprochen hatte, wurde ich in die Ukraine, in das Gebiet von Riwne geschickt, an die linke Flanke der 1. Weißrussischen Front.

Ich habe dort als Kommandeur im Stab einer Rotte von Kundschaftern in der 160. Schützendivision Dienst getan. Ich, ein junger Bursche, sollte gestandenen Männern, die schon lange bei den Kundschaftern waren, Befehle erteilen. Wenn wir auf Streife gingen, dann haben sie sich quer gestellt. Obwohl sie generell Befehle befolgten, haben sie doch versucht, selbst das Kommando in die Hand zu nehmen. Wir sind auf Streife gegangen, um herauszufinden, wo der Feind Geschütze aufgestellt hatte. Wir haben uns aus unseren Stellungen, getarnt und mit Ferngläsern und Kartenmaterial ausgestattet, herausgewagt, um genau festzustellen, von wo die Deutschen mit Maschinengewehren schossen, von wo sie Minen warfen und wo andere Geschütze zum Einsatz kamen. All das haben wir auf Karten eingezeichnet und die Informationen dann zum Stab gebracht. Die Männer haben die ganze Zeit mit mir gestritten, welche Position die bessere sei, um unsere Beobachtungen zu machen. Ich habe immer darauf gedrungen, näher an die Deutschen heranzugehen. Die Männer waren jedoch dafür, in weiterer Entfernung zu bleiben. Ich habe mich von der Theorie leiten lassen, die man uns bei den Kursen für Kundschafter beigebracht hatte. Hier jedoch war nicht Theorie, hier war Praxis und deshalb Vorsicht geboten. Ich habe viel nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Männer mich umbringen werden. Irgendwie hatte ich ein solches Gefühlt. Ich bin deshalb zum Stab der Division gegangen, zum Assistenten des Stabsführers der Kundschafter, und habe gesagt: „Versetzen Sie mich bitte, wohin Sie wollen. Ich möchte leben und kämpfen. Doch mir scheint, dass mich die eigenen Männer bald erlegen werden“. Ich habe ihm die Sache erklärt. Er hat geholfen und hat mich zu den Infanteristen versetzt, wo ich als Kommandeur einer Maschinengewehreinheit meinen Dienst antrat. In meiner Einheit hatten wir drei Maschinengewehre. Zu Friedenszeiten rechnet man sieben Mann für ein Maschinengewehr. Im Krieg waren es dann nur vier. Bei einer Offensive musste man das Maschinengewehr mit sich fortbewegen. Man musste es in drei Teile zerlegen, an denen drei Mann zu tragen hatten. Der vierte schleppte die Kiste mit den Patronen. Im Gebiet von Riwne waren Kämpfe von lokaler Bedeutung im Gange. Wir warteten auf eine allgemeine Offensive. Die Deutschen verteidigten ihre Stellungen und wir die unseren.

Zu unserer Einheit gehörten Soldaten und Offiziere verschiedener Nationalitäten. An Udmurten und Mordower kann ich mich erinnern. Einer der Kommandeure einer Abteilung war ein Ukrainer. An der Front haben bei uns auch Usbeken mitgekämpft. Sie waren aber sehr verschlossen und blieben immer unter sich. Sie haben sich eng aneinander gekrallt und waren, warum auch immer, alle blind wie die Hühner, wenn wir unsere Stellungen verlegten, was stets in der Nacht geschehen musste. Sie haben sich alle immer hintereinander gehalten und sehr gerne Tee getrunken.

Wir haben die deutsche Stellungslinie durchbrechen können und sind nachts etwa 5-6 Kilometer zu Fuß gegangen — manchmal waren es sogar 30-40 Kilometer — und haben dann wieder neue Stellungen bezogen. Ich weiß nicht wie viele Schützengräben wir Tag für Tag gegraben haben. Man liegt und wirft einen Haufen Erde vor sich und duckt sich vor den Kugeln. Wenn dann das Kommando „Vorwärts“ erklingt, erhebt man sich und geht weiter. In unseren Stellungen wurden wir zwei Mal verpflegt: sehr früh morgens zu Sonnenaufgang und am Abend. Die Küche ist aber immer etwa einen halben Kilometer hinter uns zurückgeblieben. Der Ältesten haben uns erklärt, wo die Küche zu finden ist, und zwei sind mit unserem Soldatengeschirr losgegezogen und haben etwas zu Essen geholt.

Nach der Einnahme von Brest (das war schon in der zweiten Hälfte des Jahres 1944) haben wir uns nach Warschau aufgemacht. Vor der Stadt haben wir zwei Monate gelegen. Mit uns zusammen hat auch die polnische Armee gekämpft. Warschau wird durch die Weichsel in zwei Teile geteilt. Die Ostpolen waren im Vergleich mit den Westpolen uns gegenüber sehr loyal eingestellt. Wir jungen haben dem aber eigentlich keine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Wir waren von ihnen unabhängig und hatten unsere eigene Küche. Im Westteil Polens haben wir Häuser von Gutsbesitzern gesehen (Vorwerke), die zwei Etagen hatten. Während der Kämpfe haben die Leute ihre Häuser verlassen und sind nach Abzug der Deutschen in diese dann wieder zurückgekehrt.

Ich erinnere mich noch an einen Vorfall, wie ein Soldat aus unserer Gruppe, die wir gemeinsam für ein Maschinengewehr verantwortlich waren, von einer vorher festgelegten Route zur Seite trat und auf eine Mine getreten ist, die ihm sofort den ganzen Fuß abgerissen hat. Ich habe angewiesen, ihn sofort zu den Sanitätern zu bringen. Von den vorgesehenen vier für das Maschinengewehr waren wir also nur noch zu dritt. Mit so wenigen kann man aber schon nicht mehr kämpfen. Aber in diesem Moment waren in unserem Zug nur noch zwei Maschinengewehrtrupps im Einsatz und nur am nächsten oder übernächsten Tag sollte Nachschub aus der Reserve kommen.

In Deutschland sind wir durch verschiedene Städte gekommen Die Offiziere wohnten in Wohnungen bei den Deutschen. Wir wurden im Mark bezahlt, aber es gab nichts, wofür man diese hätte ausgeben können. Wir haben bei einer Deutschen zu dritt ein Zimmer gemietet. Es lag in einem zweistöckigen Haus mit einem kleinen Laden für alle solche Kleinigkeiten, die man im Haushalt braucht.

Anfang Mai 1945 war der Krieg für uns schon zu Ende. Es war aber so, dass wir Ende 1945 immer noch in Deutschland waren. Man hat uns keinen Urlaub gegeben. Es ging auch das Jahr 1946 vorüber, und immer noch hat man uns keinen Urlaub gewährt. Da brach bereits das Jahr 1947 an und noch immer war von Urlaub keine Rede. Es vergingen noch drei weitere Monate und erst da wurde unser Truppenteil aufgelöst. Ich schrieb ein Gesuch: „Ich bitte mich aus der Armee zu entlassen“. Was für einen Grund sollte ich angeben? Vielleicht dass ich krank bin? Ich war aber nicht krank und konnte auf kein besonderes Leiden verweisen. Ich hatte auch keine ernsthaften Verwundungen. Nur so ein paar Kleinigkeiten. So habe ich es damit begründet, dass meine alte Mutter zu Hause auf mich wartet und ebenso eine Schwester, die noch minderjährig ist. Doch man hat mir keine Entlassungspapiere ausgehändigt. Also habe ich weiter geschrieben, diesmal an den Vorgesetzten „eine Etage höher“. Und so habe ich immer weiter meine Gesuche geschrieben bis hin zum Kommandeur der Artillerie unserer Streitkräfte in Deutschland. Er war es dann endlich, der mein Gesuch befriedigend beantwortete.

Doch bevor ich entlassen wurde, wurde eine Kommission aus älteren Offizieren zusammengerufen, um meinen Fall zu begutachten. Sie haben meine Personalakte in die Hand genommen, in der alle meine Gesuche, die ich geschrieben hatte, abgeheftet waren. Ich sah, wie sie miteinander flüsterten. Doch dann haben sie unterschrieben. Und so wurde ich im Jahre 1947 aus der Armee entlassen und fuhr nach Moskau. Einer meiner Verwandten hat mir eine Stelle bei der Eisenbahnpolizei vorgeschlagen. Diese unterstand damals jedoch dem Staatssicherheitsministerium. Ich habe mich dorthin aufgemacht und meine Bewerbung in der Personalabteilung abgegeben. Man hat meine Unterlagen angenommen und mir gesagt, dass ich warten solle, denn sie würden alles prüfen. So bin ich in mein Dorf gefahren. Ein Jahr später bekam ich die Nachricht, dass ich angenommen wurde. So bin ich zur Polizei gekommen. Zuerst bin ich in Moskau bei Verwandten untergekommen. Mir hat dann ein Mädchen gefallen und wir haben geheiratet. Sie lebte mit ihren Eltern und ihrem älteren Bruder in einem 16 Quadratmeter großen Zimmer in einer Kommunalwohnung. Ich bin als fünfter dort mit eingezogen. Ein Jahr später haben wir einen Sohn bekommen, und so waren wir schon zu sechst in einem Zimmer. Ich habe mich für eigenen Wohnraum beworben und mich auf die Warteliste setzen lassen. Bald bekamen wir ein 20 Quadratmeterzimmer in einer Kommunalwohnung für uns drei. Mit der Zeit wurde uns dann auch eine Wohnung zugewiesen.

Später habe ich im Innenministerium gearbeitet, bis ich dann 1987 im Rang eines Oberst in Rente gegangen bin. Ich trage voller Stolz meine Auszeichnungen, meine Orden und Medaillen für meinen Kampfeinsatz. Für meine Verdienste an der Front bin ich mit dem Orden des Vaterländischen Krieges 1. Ranges und mit dem Roten Stern ausgezeichnet worden. Geehrt wurde ich weiterhin mit den Medaillen „Für Heldenmut“, „Für Verdienste im Krieg“, „Für den Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945“, „Für die Befreiung Warschaus“ sowie mit anderen staatlichen Auszeichnungen.