Nicht nur von der Blockade

Tatiana Maximowna Birshtein, Doktor der Mathematik und der Physik, Leitender Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Makromolekulare Verbindungen bei der Russischen Akademie der Wissenschaften, Professor an der Staatlichen Universität von Sankt Petersburg, Verdienter Wissenschaftler der Russischen Föderation und Preisträgerin des europäischen L´Oreal-UNESCO-Preises „Frauen in der Wissenschaft“.

Familie und Eltern

Ich lebe in Sankt Petersburg (Leningrad) mein ganzes Leben lang, schon über 80 Jahre. Dazu gehören Erinnerungen an die Blockade und noch vieles mehr. Mein Vater, Max Mironovitsch Birshtein, wurde 1885 in einer großen jüdischen Familie geboren. Die Familie lebte in Brest, das damals noch Brest-Litowsk hieß, also in einem Gebiet, in dem es Juden damals erlaubt war, sich niederzulassen. Brest-Litowsk war damals, so könnte man es sagen, eine jüdische Stadt. Um an einer Universität studieren zu können, schrieb sich mein Vater an der Universität der Stadt Jurew, dem heutigen Tartu in Estland, ein. Obwohl Jurew damals zu Russland gehörte, hatte es trotzdem einen besonderen Status, denn an seiner Universität gab es keine festgeschriebene Zahl der Studienplätze für Juden. Dort hatte es ein Jude leichter, einen Studienplatz zu bekommen. Allgemein war die Anzahl der Studienplätze für Juden in Russland prozentual limitiert, das heißt, nur eine bestimmte Anzahl der Studienplätze wurde an Juden vergeben. Mein Vater studierte an der Medizinischen Fakultät der Universität von Jurew und beendete sein Studium im Jahre 1913. In seinem Diplom steht geschrieben, dass ihm auf Geheiß des Zaren Nikolaus II. offiziell der Beruf des Arztes zuerkannt wurde.

Er begann seine Tätigkeit als Mediziner in Sankt Petersburg. Juden war es damals nur dann erlaubt, sich in der Stadt niederzulassen, wenn sie der Schicht der Kaufleute entstammten oder ein Studium an einer Universität abgeschlossen hatten. Im Diplom des Vaters gab es einen Stempel der Polizei von Sankt Petersburg, der ihm ein Wohnrecht in Sankt Petersburg bis 1931 gewährte. Nach der Revolution 1917 war dieser Stempel jedoch schon nicht mehr von Bedeutung. Während des Ersten Weltkrieges arbeitete mein Vater einige Zeit lang als Militärarzt.

In dieser Zeit trugen alle Juden noch ihre jüdischen Namen. Diese waren auch in ihren Ausweispapieren so festgeschrieben. Mein Vater hatte den Namen Mordka. In vielen Familien jedoch war es üblich, im Umgang miteinander russische Namen zu verwenden. So war es auch in der Familie meiner Mutter und in der meines Vaters. Nach der Revolution wurde die Möglichkeit eingeräumt, den Namen auch in den offiziellen Ausweispapieren ändern zu lassen. Mein Vater änderte daraufhin seinen Namen, zunächst in Morduch, später dann noch einmal — diese Änderung wurde jedoch nicht in allen Dokumenten vorgenommen — in Max oder Maxim, wie er zu Hause gerufen wurde.

In Leningrad arbeitete mein Vater viele Jahre lang im Krankenhaus des damaligen Stadtbezirks Wolodarskij, der heute Newskij heißt. Er war als Internist tätig und begann dann später die Abteilung für Innere Krankheiten zu leiten. Er war ein sehr guter Arzt.

Meine Mutter, Maria Israeljewna, war auch Arzt. Sie wurde 1897 in Mogiljew geboren, wo es damals ebenfalls den Juden gestattet war, sich anzusiedeln. Sie beendete das Gymnasium mit einer Goldmedaille und ging daraufhin nach Moskau, um an der Moskauer Universität Medizin zu studieren. Dann jedoch wechselte sie nach Petrograd, wo sie das Medizinische Institut beendete und als Arzt zu praktizieren begann. Sie lernte meinen Vater während der Zeit kennen, als beide am Institut zur Weiterbildung von Ärzten arbeiteten. Im Jahre 1927 heiratete sie meinen Vater und zog zu ihm, in seine Familie. 1928 wurde dann ich geboren.

Das Leben vor dem Krieg

Wir wohnten an der Ecke Newskij Prospekt, Vosstania-Straße, gegenüber dem Moskauer Bahnhof, also direkt im Zentrum der Stadt in einer großen Gemeinschaftswohnung, zu der 10 Zimmer gehörten. Mein Großvater (der Vater meines Vaters) war ein recht reicher Mann gewesen. Vor der Revolution hatte die gesamte Wohnung ihm gehört. Dort lebte er mit seiner Familie und seinen Kindern. Der Großvater hatte jedoch Anfang der zwanziger Jahre Russland verlassen und war ins Ausland emigriert. In einem Teil der Zimmer seiner Wohnung, die daraufhin zu einer Kommunalwohnung umfunktioniert worden war, lebten nun weiterhin – neben anderen Familien — seine Kinder: mein Vater und seine drei Schwestern. Meine Mutter war also in eine große Familie geraten. Doch es gab keine weiteren Kinder mehr, ich war das einzige Kind in dieser Familie. Vor einigen Jahren wurde unser Haus und die benachbarten Gebäude abgerissen und an deren Stelle das Einkaufszentrum Stockmann gebaut. Die Fassade des neuen Gebäudes ist jedoch den Fassaden der alten Häuser nachgestaltet.

Meine Mutter war zunächst auch Internistin. Dann jedoch ließ sie sich zur Fachärztin für Lungenkrankheiten ausbilden und begann als Ärztin für Tuberkulosekranke zu arbeiten. Sie war im Tuberkulosekrankenhaus des Kirower Stadtbezirks tätig. Im Sommer nahm sie regelmäßig Urlaub, um mich aus der Stadt zu bringen. Sie ließ sich dann immer für die Zeit des Sommers in einen Sanatorium in einem der Kurorte anstellen. Deshalb verließen wir mit meiner Mutter, ab meinem dritten Lebensjahr, jedes Jahr im Sommer die Stadt. Wir waren verbrachten die Sommer an verschiedenen Orten: im Kaukasus, am Schwarzen Meer und am Asowschen Meer. In den letzten zwei Jahren vor dem Krieg, 1940 und 41, ist meine Mutter mit mir jedoch nicht mehr sehr weit in den Süden gefahren. Es lag irgendwie in der Luft, dass der Krieg auch für uns bald beginnen wird und wir hatten deshalb Angst weit wegzufahren.

Im Juni 1941 fuhren meine Mutter und ich in ein Sanatorium, das nicht sehr weit von Leningrad entfernt lag, nach Staraja Russa. Meine Mutter hatte dort wie immer für den Sommer eine Arztstelle übernommen. Aber die Lage war angespannt. Ich erinnere mich noch an eine Kollegin meiner Mutter, die ständig davon sprach, dass es bald Krieg geben wird. Ich war voller Hass auf sie wegen dieser furchtbaren Gespräche, die sie immer wieder anstiftete.

Krieg und Blockade

Der 22. Juni war ein schöner warmer Tag. Alles hat sich mir sehr genau eingeprägt. Ich weiß sogar noch, was ich an diesem Tag anhatte. Ich war im Kino. Als ich aus dem Film kam, war plötzlich Krieg. Wir mussten auf dem schnellsten Wege nach Leningrad zurückkehren. Dafür jedoch musste meine Mutter zunächst einmal ihre Arbeit kündigen. Es musste alles auf offiziellem Wege geschehen. Ebenfalls musste eine Bahnfahrkarte aufgetrieben werden. Auf dem gesamten Weg nach Hause stießen wir überall auf weinende Frauen, die ihre Söhne und Männer an die Front verabschiedeten.

Gleich nach dem Beginn des Krieges starb völlig unerwartet meine Tante, die Schwester meines Vaters. Sie hatte als Ärztin in Rasliw (Sestrorezk), in der Nähe von Leningrad, gearbeitet. Sie war an einem Schlaganfall gestorben. In unserer Familie waren alle neben der allgemeinen Anspannung im Land nun auch wegen ihres Todes in Aufruhr. Ich denke, dass gerade wegen dieser inneren Aufregung in unserer Familie meine Eltern sich entschlossen hatten, mich zusammen mit meiner Schule evakuieren zu lassen. Ich wurde jedoch nicht zusammen mit meiner Schule fortgeschickt, sondern mit einer anderen Schule, in der eine Verwandte von uns arbeitete. Sie war dort Lehrerin und nahm ihren Sohn mit sich und mich gleich dazu. Wir wurden in ein Dorf bei Bolschaja Vischera gebracht. Ich hatte Kleidung für den Winter mitgenommen und einen riesigen Sack voller Sachen. Man meinte, dass die Evakuierung aus Leningrad wohl lange dauern wird. Die Evakuierungsaktion der Kinder dieser Schule war jedoch völlig fehlgeplant, denn wir fuhren faktisch der Armee der Deutschen entgegen. Ich hörte später, dass der Plan, nach dem die Evakuierung ganzer Schulen aus der Stadt durchgeführt werden sollte, für den finnischen Krieg ausgearbeitet worden war. Das Dorf, in das wir gebracht worden waren, mussten wir also schon recht bald wieder verlassen. Und nicht nur das, wir mussten sogar fliehen. Um mich abzuholen, kam meine Tante, und wir fuhren auf eigene Faust nach Leningrad zurück. Ich erinnere mich noch, dass wir irgendwo sogar auf einem Boot unterwegs waren. Gleich nachdem wir mit der Tante in der Stadt eingetroffen waren, begann die Blockade. So schafften wir es mit meiner Mutter nicht mehr, die Stadt wieder zu verlassen. Wir blieben also im eingeschlossenen Leningrad zurück.

Meinen Vater hatte man eingezogen. Er war während der gesamten Zeit des Krieges als Militärarzt in einem Lazarett in Leningrad tätig, wo er die Station für Innere Medizin leitete. Meine Mutter war nicht eingezogen worden, doch sie arbeitete im Kirower Stadtbezirk, also auf der Seite der Stadt, von wo aus die Deutschen die Stadt attackierten und wohin man lieber nicht fahren sollte, weil dort das Grauen herrschte. Auf ihre Bitte hin versetzte man sie in das Tuberkuloseinstitut. In diesem Institut wurden die Stationen gewöhnlich nur von solchen Fachkräften geleitet, die zu mindestens promoviert hatten. Meine Mutter war aber nur ein einfacher praktizierender Arzt, sie hatte keinen Doktortitel. Da aber Krieg herrschte und viele an der Front waren, vertraute man ihr die Leitung einer Station an. So trug sie die ganze Zeit des Krieges über die Verantwortung für eine Station im Tuberkuloseinstitut. Dieses befand sich glücklicherweise im Zentrum der Stadt, ganz in der Nähe unseres Hauses.

Schon bald wurde der öffentliche Nahverkehr in der Stadt eingestellt, sodass es auch von daher schon gar nicht mehr möglich gewesen wäre, einen weiten Weg zur Arbeit zurückzulegen.

Das Leben begann sich zu ändern: Es wurden Lebensmittelmarken ausgeteilt, die jedoch mit der Zeit ihren Wert verloren, weil die Rationen, die man für sie bekommen konnte, immer kleiner und kleiner wurden. Der erste Winter war ein sehr harter. Es gab Probleme mit dem Holz für die Feuerung. Wir hatten eine alte Wohnung, in denen es große Öfen gab. Doch wir mussten einen kleineren Kanonenofen aufstellen, da sich die großen Öfen nicht mehr heizen ließen. Ich erinnere mich noch, wie wir auf dem Kanonenofen irgendetwas kochten und aus Kartoffelschalen noch Kartoffelpuffer machten. Einmal wurde unser Haus von einer Granate getroffen, die ein Stück Wand aus in der dritten Etage herausschlug. Wir wohnten in der fünften Etage. Meine Mutter war gerade dabei, zwei Eimer mit Wasser von unten nach oben zu tragen. Zum Glück ist ihr nichts passiert. Alle gingen zu Öllampen über. In die Schule kamen die Kinder ungewaschen, denn die Öllampen bedeckten alles mit einem schmutzigen Film von Ruß. Manchmal wurden Lebensmittel auf Karten ausgegeben, aber es war alles sehr, sehr wenig.

Der städtische Nahverkehr war eingestellt worden. Auch die städtische Kanalisation und die Wasserversorgung funktionierten nicht mehr. Wasser musste man sich von irgendwoher beschaffen. Auf dem Vosstaniaplatz, direkt gegenüber dem Moskauer Bahnhof, dort wo heute die Metrostation ist, gab es früher eine Kirche. Diese hatte man direkt vor dem Krieg gesprengt. Durch die Explosion waren bei uns in der Wohnung die Fensterscheiben kaputt gegangen. Es war wirklich eine merkwürdige Situation, dass die Fensterscheiben bereits vor dem Krieg herausgeflogen waren. Man hatte es nicht geschafft, die Reste der gesprengten Kirche fortzuräumen. Lange noch lagen dort riesige Haufen von Ziegelsteinen. Im ersten Blockadewinter waren diese mit Schnee bedeckt. Wenn meine Mutter auf die Suche ging nach Wasser, versuchte sie oft, den Schnee von diesen Haufen zu nehmen, da ihr dieser einigermaßen sauber zu sein schien. Ich erinnere mich noch, wie sie ihn einmal nach Hause brachte. Als der Schnee taute, fanden wir im Wasser eine Zigarettenkippe, die irgendwer in den Schnee geworfen hatte.

Da meine Eltern Ärzte waren, hatten sie von sämtlichen Apotheken während der Zeit des wirtschaftlichen Aufschwunges in den zwanziger Jahren Muster von Medikamenten zugeschickt bekommen. Alle diese Medikamente suchten wir nun durch und kochten aus irgendwelchen süßen Abführmitteln, in denen Zucker enthalten war, Gelees. Wir waren uns sicher, dass der Abführeffekt, da das Verfallsdatum der Medikamente schon längst überschritten war, bereits verloren gegangen war. Wir gebrauchten sämtliche Medikamente, die irgendwann einmal eine heilende Wirkung gehabt hatten. Mein Onkel fand bei sich irgendwelchen eiweißhaltigen Klebstoff, auch den aßen wir auf. Ich hasse schon mein ganzes Leben lang den Geruch von Hefe, denn meine Tante hatte einmal von irgendwoher einen große Menge Hefe mit nach Hause gebracht. Wir kochten aus dieser Hefe ständig Suppe mit Mehlklumpen. Ich kann seit dem diesen Geruch nicht mehr ertragen. Wir aßen wirklich ekelhaftes Zeug, nur um überhaupt etwas zu essen. Wir waren zu allem bereit, nur um am Leben zu bleiben.

Dann stellte sich bei mir so eine Art Hungerpsychose ein. Ich sagte mir jeden Tag, dass es alles noch schlimmer kommen wird und dass man das Essen deshalb für den morgigen Tag aufheben müsse. Ich war das einzige Kind in der Familie und die Erwachsenen bemühten sich mit allen ihnen möglichen Mitteln, mich am Leben zu erhalten. Ich jedoch war ein störrisches Kind. Ich prahle gerne damit, denn ich denke, dass es so etwas in anderen Familien nicht gegeben hat: Wir aßen das Brot vom jeweils vorigen Tag, genau diese kleine Mindestration von 125 Gramm, denn ich schloss immer das Brot, das für einen Tag ausgegeben wurde, für den folgenden Tag weg. Deshalb hatten wir auch an jenen furchtbaren Tagen, an denen überhaupt kein Brot ausgegeben wurde, immer noch das Brot vom Vortag im Hause. Es wurde auch Mehl ausgegeben, doch dieses war nicht weiß, sondern schwarz. Aus ihm kochten wir dann irgendein ekliges Zeug.

Vor dem Krieg ging ich in die Schule in der Vostania-Straße, das Schulgebäude war das Haus Nummer 8. Die Schule existiert auch heute noch. Es war eine riesige Schule mit einer Unmenge von Parallelklassen. In der ersten Klasse lernte ich in der Klasse 1.9. Als ich in die sechste Klasse ging, gab es sechs sechste Klassen. Während des Krieges war in der Schule ein Krankenhaus untergebracht worden. Wir alle wurden in die Nachbarschule umgeschult. Es kamen aber nur wenige Kinder zum Unterricht, denn die meisten hatte man evakuiert. Parallelklassen gab es deshalb nicht mehr.

Die dritte Klasse im Schuljahr 1938/39. Tatiana Birshtein in der ersten Reihe die Erste von links. In der Mitte des Fotos die Lehrerin Evgenia Nikolaevna Junakowskaja, rechts an der Seite der Verantwortliche fuer den Unterrichtsprozess an der Schule

Ich ging fast bis zum letzten Tag zur Schule, bevor ich dann endgültig zusammenbrach. In der Schule gab man uns eine heiße Suppe zu Essen, die eigentlich nur aus Wasser bestand. Die letzte Suppe, die ich gegessen habe – ich erinnere mich noch, dass sie 3 Kopeken gekostet hatte – war pures Wasser, in dem ein Stück eingelegte Tomate schwamm. Es wurde jeden Tag Suppe für eine ganze Klasse geliefert. Mit jedem Tag kamen aber immer weniger Kinder zum Unterricht, doch Suppe wurde für so viele Kinder geliefert, wie viel offiziell zur Klasse gehörten. Manchmal machten wir sogar Unterricht in einen Luftschutzkeller. Ich habe bis heute noch mein Zeugnis vom Schuljahr 1941/42. Ich war in allen Fächern eine ausgezeichnete Schülerin. Nur hier im ersten Viertel steht in Naturwissenschaft ein „Mittelmäßig“, also eine drei. Ich erinnere mich noch, dass wir eine Kontrollarbeit geschrieben haben. Wir mussten schreiben, aber es war so kalt. Meine Finger waren halb erfroren. Deshalb hatte ich diese Drei bekommen, die eigentlich ganz untypisch für mich war. Unter diesen schrecklichen Bedingungen lebten und lernten wir. Dann wurde der Unterricht eingestellt. Der Unterricht im Winter fiel einfach aus. Dann jedoch wurde im Frühling länger unterrichtet als gewöhnlich, bis in den Sommer hinein. Die Kinder, die wenigstens ein bisschen lernten und die Prüfungen am Ende des Schuljahres ablegen konnten, wurden in die nächste Klasse versetzt. In meinem Zeugnis stehen die Zensuren für die Prüfungen in Russisch und Mathematik. Ich wurde in die siebte Klasse versetzt.

In dieser Zeit ging es eigentlich nur darum, zu überleben, Mensch zu bleiben und zu arbeiten. Das erste Jahr der Blockade war gekennzeichnet durch furchtbaren Hunger, Kälte und Hungertod. Heute kann man sich das kaum mehr vorstellen, wie das alles möglich war und wie wir Menschen das alles ertragen konnten. Meine Mutter arbeitete oft ganze vierundzwanzig Stunden-Dienste im Tuberkuloseinstitut, denn in diesen Diensten war es vorgeschrieben, dass die Ärzte verpflegt werden mussten, wenn auch nur mit Wenigem. Für diese kleinen Portionen mussten dann aber auch noch Lebensmittelmarken abgegeben werden. Ich ging meist mit meiner Mutter zusammen zu ihren Diensten. Das Zimmer des diensthabenden Arztes war gleich neben dem Raum, wo neue Patienten aufgenommen wurden. In diesen Jahren glich dieser Raum aber eher einem Sterbezimmer, denn ständig starben dort die Menschen, die völlig abgemagert in die Aufnahme gekommen waren. Man reichte ihnen dort in der Regel einen Teller Suppe, was für die Meisten aber die letzte Freude war, die man ihnen in ihrem Leben bereitete hatte. Sehr viele starben nämlich gleich dort in der Aufnahmeabteilung, obwohl das medizinische Personal alles tat, was in seiner Macht stand. Ich weiß übrigens von meiner Mutter, dass es in diesen Jahren kaum Tuberkulosefälle gab. Der Organismus der Menschen damals war derartig geschwächt, dass sich gar keine Tuberkulose entwickeln konnte. Die, die in ihrer Abteilung lagen, behandelte man nicht wegen Tuberkulose sondern wegen Unterernährung.

Im Winter war ganz Leningrad voller riesiger Schneehaufen, Eis und Fäkalien, da die Kanalisation nicht funktionierte. Zu Beginn des Frühlings dann war es notwendig, den ganzen Unrat fortzuschaffen. Mit ihren letzten Kräften machten sich die Menschen deshalb an die Arbeit, die Stadt zu reinigen. Ich ging gemeinsam mit meiner Mutter zu solchen Aufräumarbeiten, denn so wurden meiner Mutter mehr Stunden angerechnet. Wir stapelten Eisblöcke neben dem Institutsgebäude. Jeder war verpflichtet eine gewisse Anzahl von Stunden abzuleisten.

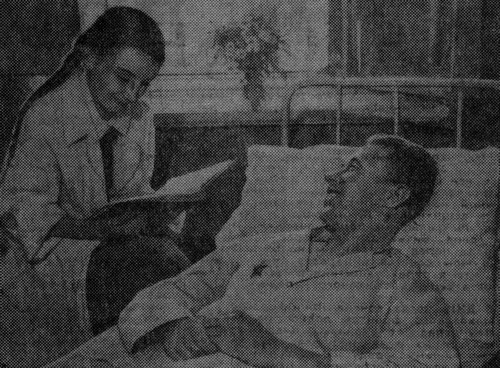

Ich besitze eine Medaille für Verdienste bei der Verteidigung von Leningrad. Alle Kinder wurden ab einer bestimmten Klasse in die Gärtnereien der Stadt geschickt, um dort alles Mögliche anpflanzen. Ich sollte anderen Orts etwas Nützliches tun. Da mein Vater in einem Militärkrankenhaus arbeitete, hatte man ihm dort ein Zimmer zugeteilt. Meine Mutter und ich zogen zu ihm um. Das Krankenhaus befand sich gegenüber dem Leninstadion am Flüsschen Shdanowka. Ich wohnte also nun im Krankenhaus und ging deshalb in die Krankenstationen, wo ich versuchte, mich hier und da nützlich zu machen. Ich war so eine Art Hilfskraft. Es ist natürlich klar, dass ich mit meinen zwölf-dreizehn Jahren nicht wirklich viel ausrichten konnte. Doch im Endeffekt kam es so, dass ich in die Geschichte einging. Einmal wurde die Station, wo ich gerade war, von dem Fotojournalisten D. Trachtenberg aufgesucht. Er fotografierte mich, wie ich einem Verwundeten etwas vorlas. Später erschien dieses Foto in der „Leningrader Prawda“.

Das Leben nach dem Krieg

Im Berufsleben wollte ich zunächst in die Fußstapfen meiner Eltern treten, doch dann fand ich großes Gefallen an der Mathematik. Gleichzeitig dachte ich mir jedoch, dass Mathematik nichts für Frauen sei. Ich hatte die Schule mit einer Goldmedaille abgeschlossen, was mir die Möglichkeit gab, mich einfach an einer Universität einzuschreiben, ohne vorher zu einem Aufnahmegespräch fahren zu müssen oder eine Prüfung abzulegen. Ich konnte mich bewerben und einschrieben, wo ich wollte. Ich war der zweite Jahrgang, in dem man für ein besonders gutes Abitur mit einer Goldmedaille geehrt wurde. So begann ich 1946 an der Leningrader Universität Physik zu studieren. Mein Physikstudium beendete ich 1951. Ich hatte sehr gute Dozenten, die von der Front oder aus der Evakuation zurückgekehrt waren. Den Kurs über Allgemeine Physik hielt Viktor Nikolaewitsch Zwetkow. Seine Vorlesungen waren sehr gut, obwohl er sich über uns Studenten immer etwas lustig machte. Den Kurs in Mathematik las Wladimir Iwanowitsch Krylow. Es gab sehr motivierte Studenten, die alle wirklich etwas lernen wollten, besonders die Jungs, die aus dem Krieg heimgekehrt waren. Ich erinnere mich noch, wie man uns in der Mensa am Eingang einen Löffel gab, den wir am Ausgang wieder abgeben mussten, weil es nicht genug Geschirr gab.

Als ich die Universität beendet hatte, befand ich mich vor dem großen Problem, dass ich irgendwo hingeschickt werden sollte. Die Universität hatte mich auf eine wissenschaftliche Laufbahn vorbereitet. Doch meine jüdische Herkunft stand mir für eine solche Laufbahn im Wege. Irgendwelche Leute waren sehr daran interessiert, mich in eine Fabrik außerhalb Leningrads zu schicken, damit ich dort arbeite. Das Unterfangen endete jedoch für diese Leute äußerst misslich, denn dort, wohin man mich geschickt hatte, wollte man mich nicht haben. Ein Mädchen als Ingenieur, das die Universität beendet hatte, brauchte niemand. Letzten Endes gab man mir eine Bescheinigung, auf der geschrieben stand, dass man mich als Spezialist in meinem Fachgebiet nicht einstellen könnte. Da auch ich selbst es ablehnte, in einem anderen Gebiet als in meinem Fachgebiet zu arbeiten, kehrte ich am Ende nach Leningrad zurück, wo ich dann drei Jahre als Ingenieur in einen Konstruktionsbüro arbeitete. Dann starb I.W. Stalin und die Dinge wurden einfacher. Ich ging zurück an die Universität und begann meine Doktorarbeit bei Professor Michail Wladimirowisch Wolkenstein zu schreiben. Er beschäftigte sich mit der Physik von Polymeren und forschte dann später im Bereich der molekularen Biophysik. Er hat 15 Monographien verfasst. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Er ist im Bereich der Wissenschaft, aber auch im Leben allgemein, ein bemerkenswerter Mensch. 1958 begann ich in seinem Institut der Makromolekularen Verbindungen an der Akademie der Wissenschaften zu arbeiten, an dem ich nun schon mehr als 50 Jahre tätig bin.

In den siebziger Jahren ging Wolkenstein nach Moskau, da man hier bei uns faktisch nur an Problemen der Physik von Polymeren arbeiten kann. Er interessierte sich jedoch für molekulare Biologie und molekularer Physik. Dafür musste man nach Moskau gehen, nach Puschchino. Auch ich wurde dorthin gerufen, doch ich war zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr allein. Ich hatte eine Familie. Mir war immer klar, dass ich meinem Mann überall hin folgen würde. Umgekehrt jedoch, dass mein Mann mir folgt – nein, empfinde ich als nicht normal.

Meine Familie

Mein Mann David Naumowitsch Mirlin ist Jahrgang 1925. Auch er hat das erste Jahr der Blockade in Leningrad miterlebt. Er wohnte zusammen mit seinen Eltern und ging in die 8. Klasse. Danach wurden sie zusammen nach Tichwin evakuiert, wo er weiter zur Schule ging. In der 9. Klasse wurde er — noch ganz ein Junge – zur Armee einberufen. Dort wurde er zum Funker ausgebildet. Während des ganzen Krieges diente er als Funker bei den Fliegerabwehrtruppen. Nach dem Ende des Krieges wurde er ausgemustert und als untüchtig für den Militärdienst eingestuft, da er schlecht sehen konnte. Als er aus der Armee zurückkehrte, war er bereits ein erwachsener Mann, jedoch ohne abgeschlossene Schulausbildung. In seiner Schule hatte man ein Einsehen mit ihm, und man stellte ihm dort ein Zeugnis aus, dass bescheinigte, dass er die neunte Klasse beendet habe. So machte er dann — natürlich unter gewaltigen Anstrengungen nach so einer langen Pause und ohne in Wirklichkeit die neunte Klasse besucht zu haben — noch seine zehnte Klasse nach. Aber er schaffte es und beendete sie sogar mit einer Silbermedaille. Wir lernten uns an der Universität kennen. Nach der Universität arbeitete mein Mann am Physikalisch-Technischen Institut der Akademie der Wissenschaften. Wir haben zwei Kinder und vier Enkelkinder.

Aufgeschrieben von Tatjana Aleschina

Uebersetzt von Henrik Hansen

www.deu.world-war.ru